Nous sommes de plus en plus nombreux à finir nos journées sans vraiment les terminer. Le corps est rentré, mais la tête reste là-bas, en suspens, entre un fichier à relire et une réponse à envoyer « vite fait ». Le surinvestissement professionnel s’infiltre partout, sous des formes parfois imperceptibles : une culpabilité à ne rien faire, une incapacité à lâcher, une impression constante de « retard à rattraper ».

Et si ce n’était pas juste une mauvaise habitude ?

Et si ce n’était pas non plus une affaire de volonté individuelle ?

Et si ce malaise diffus disait quelque chose de plus profond sur notre rapport au travail ?

Le workaholisme, ou addiction au travail, reste un impensé collectif. Un mot trop peu connu, presque abstrait, dans un monde où l’on célèbre encore ceux qui « ne comptent pas leurs heures ». Pourtant, ce trouble comportemental est bien réel. Il épuise, il isole, il fracture. Et surtout, il prospère dans un environnement qui en fait une qualité, non un signal d’alarme.

Ce n’est pas le travail qui est en cause. C’est ce que nous en avons fait. Un refuge identitaire, une course sans fin, une norme sociale tacite où l’on existe d’autant plus qu’on s’oublie. Nous avons normalisé l’anormal. Et cela a un prix : sur notre santé mentale, nos corps, nos relations, nos collectifs.

Dans cet article, je ne vous parle pas de recettes miracles pour « mieux gérer votre stress ». Je vous invite à regarder autrement. À interroger nos manières de faire, mais aussi de penser le travail. À déconstruire ce que nous appelons « engagement », « performance » ou « efficacité ». À redonner de la place au vivant dans nos manières de collaborer.

Parce que le problème n’est pas seulement l’individu qui s’épuise. Le problème, c’est le système qui l’applaudit pendant qu’il tombe.

Créé par Noémie GUERRIN avec Adobe Firefly (2025, Tous droits réservés)

Travailler jusqu’à s’oublier

L’addiction qui se déguise en loyauté

Il y a des mots qui passent inaperçus dans nos discussions de travail, mais dont le poids pèse sur des corps fatigués et des esprits à bout. Le workaholisme fait partie de ceux-là. Un mot importé des États-Unis dans les années 70 par le psychologue Wayne Oates, que l’on traduit souvent, trop rapidement, par « addiction au travail ». Et comme toute addiction, il ne se voit pas toujours. Il s’infiltre. Il ronge doucement. Et il se camoufle volontiers derrière des compliments : implication, motivation, excellence.

Mais ce trouble n’a rien d’anodin. Il ne s’agit pas simplement de passion ou d’engagement poussé à l’extrême. Il s’agit d’un engrenage. D’une compulsion. D’un rapport au travail qui n’est plus choisi mais subi, même s’il se vit dans l’illusion de la maîtrise.

Travailler devient alors une échappatoire au silence, à la solitude, un rempart contre la sensation de vide ou d’insécurité existentielle. Une étude intitulée “The Effects of Workaholism on Psychological Well-Being: The Mediating Role of Rumination” montre que le workaholisme peut naître d’une tentative de fuir des émotions difficiles, comme pour soulager des symptômes d’anxiété.

Dans ce cercle vicieux, on travaille pour exister. On travaille pour mériter sa place. Et très souvent, on continue de travailler parce qu’on ne sait plus faire autrement.

Ce n’est pas l’amour du métier qui pousse à répondre à des sollicitations en dehors des heures ou à prolonger sans fin des journées déjà trop longues. C’est la peur : de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de devenir « remplaçable ».

Le corps, lui, finit toujours par envoyer des signaux. Il se fatigue. Il somatise. Il résiste. Mais l’injonction à rester performant est plus forte que le besoin de repos. Jusqu’au moment où tout craque.

Quand le corps dit stop, mais que l’esprit n’écoute plus

Le workaholisme, c’est un mode de fonctionnement profondément ancré dans nos structures professionnelles, nos croyances sociales, notre culture du dépassement. C’est une pathologie du lien au travail nourrie par des environnements qui valorisent la disponibilité permanente au détriment du droit fondamental à la déconnexion.

Sur le plan clinique, on parle ici d’une addiction comportementale. À l’image d’autres troubles répertoriés dans la CIM-11, cette dépendance au travail se manifeste par trois critères centraux :

- Une perte de contrôle sur le temps et l’intensité consacrés au travail ;

- Une poursuite de l’activité malgré des conséquences négatives ;

- Un besoin impérieux de travailler, associé à un malaise quand on s’en éloigne (anxiété, irritabilité, vide).

Mais ces signes ne sont pas toujours verbalisés. Ils se devinent dans le corps, dans les routines, dans les silences.

Un professionnel de la santé mentale peut le repérer à travers une série de signaux récurrents :

– L’incapacité à s’arrêter sans culpabilité : même en vacances, même le week-end, même malade, la pensée reste accrochée aux dossiers, aux mails, à la productivité.

– L’envahissement progressif de la sphère privée : on repousse un dîner, on s’éloigne des proches, on sacrifie le sommeil. Le travail devient le centre de gravité de l’existence.

– Un épuisement insidieux : pas forcément spectaculaire comme dans un burn-out fulgurant, mais un fond de fatigue chronique, de nervosité, de tension corporelle.

– Des troubles somatiques inexpliqués : maux de tête, douleurs musculaires, troubles digestifs, insomnies. Le corps devient le seul canal d’expression d’un mal nié.

– Une perte d’intérêt pour d’autres domaines de la vie : loisirs abandonnés, lien social distendu, curiosité en berne.

Les workaholiques sont, bien souvent, des professionnels brillants, lucides, mais pris au piège d’un idéal de performance qui les pousse à s’épuiser en silence.

Et moi, où j’en suis ?

Certaines personnes sont plus vulnérables à cette dynamique. Ce sont souvent des profils très investis, perfectionnistes, avec un fort sens des responsabilités — parfois jusqu’à l’oubli de soi. La réussite devient un refuge, la reconnaissance un besoin vital. Le travail n’est plus un simple moyen d’accomplissement : il devient une identité à part entière.

Si tu te reconnais dans ce portrait, ou si tu ressens un doute, il peut être utile de prendre un moment pour te poser quelques questions simples mais éclairantes :

– Est-ce que j’ai du mal à m’arrêter de travailler sans culpabiliser ?

– Est-ce que je ressens un vide ou une anxiété quand je ne suis pas “utile” ?

– Est-ce que mon entourage me fait remarquer que je suis “trop” investi·e ?

– Est-ce que mes loisirs, mes relations, mon sommeil passent souvent après le travail ?

Pour aller plus loin, tu peux explorer le Work Addiction Risk Test (WART), un outil d’auto-évaluation reconnu, qui permet d’identifier les signes d’un rapport au travail potentiellement problématique. Ce test ne remplace pas un avis professionnel, mais il peut être un déclencheur, une première alerte, ou tout simplement une invitation à mieux se connaître.

Quand ce n’est pas une question d’addiction, mais de système

L’addiction au travail a ceci de particulier qu’elle est applaudie

C’est peut-être ce qui rend le workaholisme si difficile à reconnaître, et encore plus à dénoncer : il est socialement valorisé. Dans un monde du travail où l’on confond encore disponibilité et loyauté, épuisement et performance, l’hyperinvestissement n’est pas vu comme un trouble, mais comme un mérite. Pire : il est souvent récompensé. Les salarié·es qui cumulent les heures tardives, qui ne déconnectent jamais, qui disent « oui » à tout, sont érigés en modèles. Jusqu’au jour où le corps lâche. Et même là, parfois, on leur parle de résilience.

Selon une étude de l’OICN, 20 % des mails pros sont envoyés en dehors des horaires standards. Chez les cadres dirigeants, ça grimpe à 28 %. Et 66 % d’entre eux travaillent plus de 50 soirs par an.

Dans ce climat, difficile de distinguer l’addiction individuelle d’un problème systémique. Ce que l’on nomme parfois « pathologie personnelle » n’est en réalité que le reflet d’un système qui dysfonctionne collectivement. Car comment parler de compulsion quand la norme elle-même pousse à l’excès ?

La compétition entre collègues, souvent implicite, y joue un rôle décisif. À la faveur d’objectifs toujours plus ambitieux, de réorganisations permanentes et d’une culture du chiffre omniprésente, on assiste à une forme de course silencieuse, mais continue : qui sera le plus impliqué ? Qui répondra le plus vite ? Qui se rendra indispensable ? La peur de « ne pas faire assez » s’infiltre partout, jusque dans les comportements les plus banals.

L’hyperconnexion ajoute une couche supplémentaire de tension invisible. Nous sommes devenus joignables partout, tout le temps. Et cette accessibilité constante, présentée comme un progrès, a progressivement érodé le droit à l’absence. Ne pas répondre devient suspect. Couper son téléphone professionnel, une transgression.

L’article “TIC, hyperconnexion et surconnexion : comprendre la dynamique des atteintes psychosociales pour les prévenir” souligne que la disponibilité permanente relève surtout d’une pression implicite, issue des collectifs de travail qui pousse les salariés à répondre à toute heure, sous peine d’être perçus comme absents, non investis ou peu fiables

Et le télétravail n’a pas aidé : en brouillant les frontières, il a permis à certaines entreprises de s’installer durablement dans le salon, voire dans la chambre de leurs salarié·es.

Derrière un « je préfère garder un œil sur mes mails » se cache souvent un phénomène de suradaptation et de culpabilité liée à un défaut de réactivité. Dans cet article, certains cadres expliquent même que se connecter tard le soir est devenu “un moyen de réduire leur anxiété ». Mais ce phénomène n’est pas sans conséquence.

Illustration de Simon Leroux pour Souffrance et Travail

Quand le travail tue : ce que nos silences disent de nous

Il y a des vérités qu’on préfère taire. Des angles morts collectifs qu’on contourne, même quand les chiffres s’accumulent et que les corps tombent. L’épuisement professionnel en est un. Non pas une simple fatigue passagère, mais une détérioration lente et systémique de la santé, physique comme psychique, jusqu’à l’effondrement.

Au Japon, ils ont donné un nom à ce phénomène : karōshi. La mort par excès de travail. Le mot est entré dans le langage courant dans les années 1980, après une série de décès brutaux de salariés pourtant jeunes, « performants », sans antécédents médicaux notables. Il a fallu des morts, puis des dizaines, puis des centaines, pour que le pays commence à reconnaître la responsabilité des organisations et de l’État. Aujourd’hui, le karōshi fait l’objet d’un suivi officiel, avec des indemnisations spécifiques. Le mot a fait système. Il a forcé à voir ce qu’on ne voulait pas voir.

En France, nous n’avons pas encore ce mot. Et peut-être est-ce cela, le problème. On parle de « burn-out », on évoque un « malaise », on glisse sur le sujet avec des termes édulcorés. Mais nous n’avons pas nommé le fait que le travail, tel qu’il est conçu, organisé, managé, peut tuer. Par isolement. Par surcharge. Par angoisse permanente de l’échec. Par effacement de soi.

La reconnaissance de l’épuisement comme maladie professionnelle reste extrêmement difficile. En théorie, le Code de la sécurité sociale le permet. En pratique, la procédure est complexe, peu accessible, et décourageante. Il faut prouver un taux d’incapacité de 25 %, démontrer un « lien direct et essentiel » entre le trouble et l’activité professionnelle, et surtout passer devant des commissions qui peinent à se détacher d’un modèle biomédical rigide.

Le burn-out n’est pas encore inscrit dans le tableau des maladies professionnelles. Il n’existe juridiquement que dans les marges. Cette invisibilisation est politique. Elle en dit long sur la manière dont nous considérons la santé mentale au travail : comme un sujet secondaire, flou, ou à la charge de l’individu. Pourtant, chaque année, des salarié·es s’effondrent. Certain·es ne reviennent jamais.

Et si le mot manquait encore, les chiffres, eux, sont là. L’INRS estime que les risques psychosociaux coûtent plus de 3 milliards d’euros par an à la France, rien qu’en arrêts maladie et pertes de productivité. Mais ce chiffre ne dit rien des vies brisées, des familles touchées, des trajectoires avortées.

Nommer le problème collectivement : de la charge invisible à la réparation organisationnelle

Si l’on veut sérieusement lutter contre le workaholisme et l’épuisement, il ne suffit pas de répéter que chacun doit « apprendre à poser ses limites ». Ce discours, trop souvent moralisateur, oublie l’essentiel : les limites individuelles ne tiennent pas quand les structures les broient. Le vrai sujet n’est pas la capacité d’un salarié à “dire non”, mais la culture managériale, les logiques d’organisation, et surtout, la place que l’on donne à la santé comme critère de pilotage.

Ce que vivent beaucoup de salarié·es ne relève pas simplement d’un « mauvais équilibre vie pro/perso ». C’est souvent une surcharge mentale structurelle, invisibilisée parce qu’elle ne figure nulle part. La charge invisible, émotionnelle, relationnelle, organisationnelle, repose sur les épaules de celles et ceux qui « tiennent » l’équipe, absorbent les tensions, compensent les absences, pallient les failles systémiques. Ce sont souvent les mêmes qui finissent par tomber.

À cela s’ajoute une forme d’hyperresponsabilité intériorisée : ne pas faillir, ne pas ralentir, être “pro”, quoi qu’il en coûte. Nombreux sont ceux qui n’osent pas se plaindre, de peur d’alourdir la charge des autres. Ce silence, cette loyauté silencieuse, est souvent exploitée par des systèmes qui ne proposent aucun relais réel. Pas de remplaçant, pas de manager formé, pas d’espace de régulation. On ne se déconnecte pas parce qu’on ne veut pas. On ne se déconnecte pas parce qu’on ne peut pas.

Repenser le travail, ce n’est pas seulement « lever le pied » ou « trouver du sens ». C’est repenser ce qu’on attend des gens. Ce qu’on valorise. Ce qu’on rémunère. Ce n’est pas une question de bien-être. C’est une question d’éthique.

La culture de la performance linéaire, alimentée par des indicateurs mécaniques (présence, rapidité, surcharge assumée), tue lentement tout ce qui fait le cœur vivant d’un collectif : la disponibilité à l’autre, l’écoute, la coopération, la créativité. Elle transforme des équipes en agrégats de fonctions.

Face à cela, un autre imaginaire du travail est possible. Un travail qui ne soit pas un test permanent de résistance. Un travail qui laisse la place à la présence, pas à l’hyperdisponibilité, mais à l’attention, au soin, au temps juste. Un travail qui reconnaît que ralentir n’est pas fuir, mais choisir. Que la productivité réelle, celle qui dure, ne se mesure pas en nombre de mails envoyés à 22h.

Et attention, nommer le problème, ce n’est pas chercher des coupables. C’est chercher du sens. Et dans ce sens retrouvé, peut-être retrouver aussi le souffle nécessaire pour reconstruire des collectifs qui ne sacrifient plus leurs membres sur l’autel de la performance.

Et concrètement, qu’est-ce qu’on peut faire ?

S’autoriser des zones blanches : se reconnecter à ce qui nous fait du bien

« Il ne faut pas chercher à se déconnecter de son travail, mais plutôt à se reconnecter à ce qui nous plaît », explique le psychologue du travail Adrien Chignard. Et cette nuance est essentielle. Car dans une société où tout est connecté, programmé, optimisé, le vrai enjeu est peut-être de s’accorder du temps inutile, du temps gratuit. Des instants où il n’est plus question de rentabilité ou de performance.

Être impliqué dans son travail, c’est sain. C’est même structurant. Mais quand l’implication devient fusionnelle, quand plus rien ne nourrit l’individu en dehors du professionnel, c’est là que le déséquilibre s’installe.

Apprendre à se reconnecter à soi, c’est cultiver ce que certains appellent des zones blanches ou des zones de ressourcement : ces plages de vie non productives, sans objectif autre que le plaisir, la concentration, l’ancrage. Cela peut être marcher sans but, cuisiner sans performance, peindre, bricoler, observer le vivant, écouter de la musique. Ce qui compte, ce n’est pas l’activité, mais l’état de présence qu’elle génère. Sortir du multitâche, du bruit mental, et retrouver un rapport simple à l’instant.

Ces moments de ressourcement ne sont pas des récompenses « à condition d’avoir bien travaillé ». Ils sont une condition de la santé mentale, un droit fondamental. Car le repos ne suffit pas toujours à réparer. Il faut aussi nourrir ce qui nous rend vivant·es.

À chacun·e d’identifier ses propres espaces de respiration. Un bon indice ? Si vous passez votre temps à ruminer pendant une activité, ce n’est probablement pas la bonne. Mais si, au contraire, votre attention s’ancre naturellement, sans effort, alors vous avez trouvé une de vos portes de sortie. Et il faut apprendre à l’ouvrir avant d’être à bout, pas une fois par an en vacances forcées.

Agir en équipe : poser des garde-fous collectifs

Si le surinvestissement professionnel est en partie individuel, sa prévention doit être collective. Une culture du travail plus saine ne peut reposer uniquement sur des décisions personnelles : elle doit s’ancrer dans des pratiques d’équipe. Cela commence par la mise en place de garde-fous explicites.

– Instauration de temps de non-disponibilité partagés (pas de réunions après 17h / le lundi matin / le vendredi après-midi, coupure mails le soir)

– Clarification des attentes : tout n’est pas urgent, et tout n’a pas à être répondu dans l’heure

– Valorisation de l’efficience et non de la présence visible

– Temps d’échange pour parler des charges invisibles, des tensions, des signaux faibles

Ces pratiques sont des formes de soin mutuel, qui montrent qu’on peut allier performance et respect des rythmes humains. Il faut sortir d’une logique où chacun·e est censé·e « gérer son stress » seul·e dans son coin. La charge est collective. La réponse doit l’être aussi.

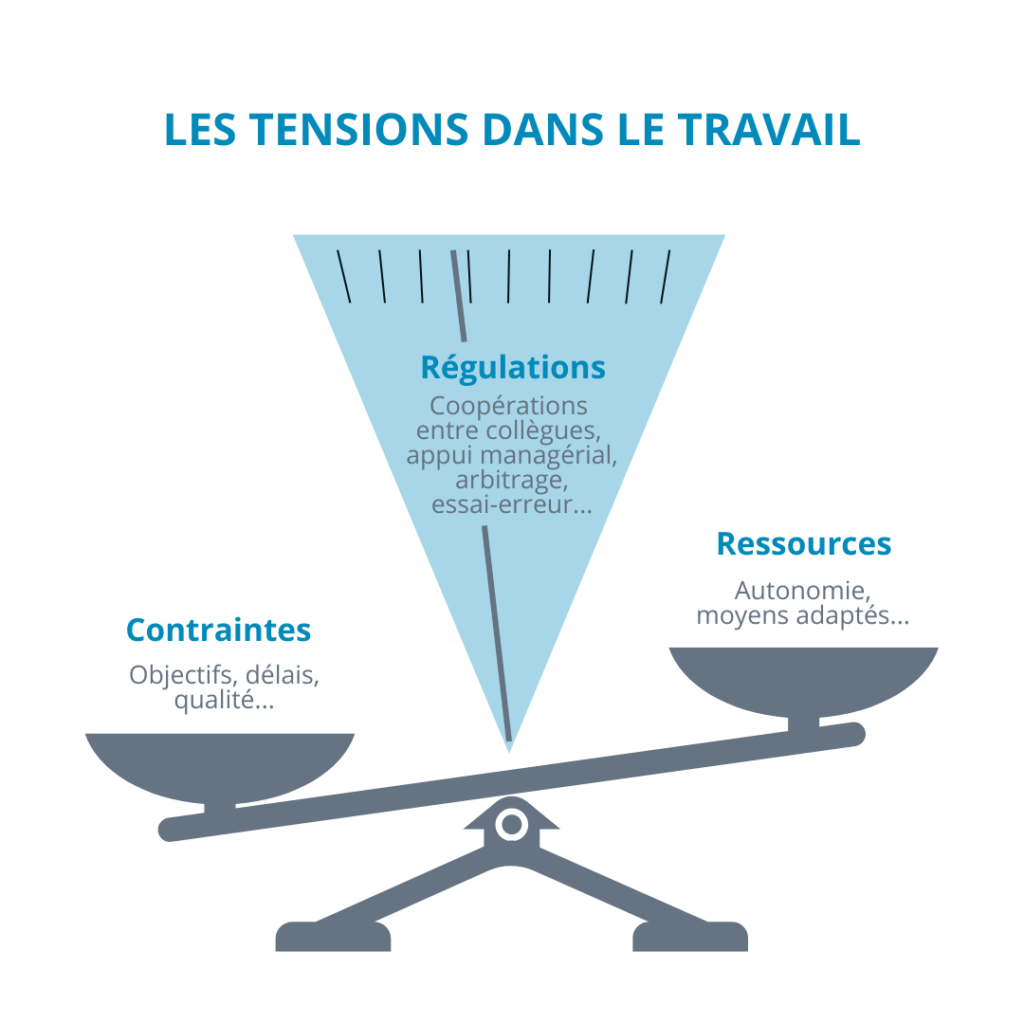

Et cela demande aux managers un changement de posture : ne plus seulement « piloter des ressources », mais accompagner des personnes, dans leur complexité, leurs cycles, leurs limites. C’est un acte managérial fort que de poser un cadre protecteur et de proposer des actions de régulations. Et c’est aussi ce qui fait tenir une équipe dans la durée.

Fixer des règles du jeu claires : pour une régulation politique du temps de travail

Enfin, on ne changera pas le système uniquement à coups de bonnes volontés individuelles ou de dynamiques locales. Il faut un cadre. Des règles. Un droit. Car tant que la connectivité permanente est implicitement attendue, tant que les indicateurs de performance ignorent la santé, la pression retombera sur les individus. Toujours.

Cela passe par une reconnaissance et une application formelle du droit à la déconnexion. Introduite dans le Code du travail en 2016, cette loi protège les salariés en encadrant leur droit de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être joignables en dehors de leurs heures de travail.

Cela passe aussi par la simplification de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, la formation systématique des encadrants aux risques psychosociaux et à la prévention en santé mentale, l’évaluation des entreprises sur leur impact humain, et non uniquement économique.

Il est temps que la santé mentale au travail ne soit plus considérée comme un supplément d’âme, mais comme un indicateur stratégique de durabilité.

Car au fond, la question est simple : quel type de société voulons-nous construire à travers le travail ? Une société d’usure ou une société d’alliance ? Un espace de contrainte ou un espace de coopération vivante ?

C’est à nous, collectivement, de décider où nous mettons le curseur. Et de refuser qu’il soit réglé par défaut sur l’épuisement.

Quelques mots pour conclure

Alors, on continue comme ça ?

À traiter l’épuisement comme un mal nécessaire. À fermer les yeux sur les ravages d’un modèle qui valorise ceux qui s’oublient, et rend invisibles celles et ceux qui tombent.

L’addiction au travail n’est pas une problématique individuelle. C’est une norme collective qui s’installe en douce, dans les mails tardifs, les non-dits hiérarchiques, les applaudissements silencieux pour celles et ceux qui “tiennent”. C’est une addiction socialement encouragée, institutionnellement banalisée et culturellement valorisée.

Mais ce n’est pas une fatalité.

On peut choisir de faire autrement. De regarder en face ce qui, dans nos organisations, nourrit cette spirale. De ne plus réduire la prévention à des ateliers bien-être, quand c’est tout un système de reconnaissance, de charge, de valeurs qu’il faut questionner.

Refuser l’addiction au travail, c’est être lucide. C’est résister à un monde du travail qui confond trop souvent l’exigence avec l’auto-destruction.

Et si on sortait de ce modèle pour remettre un peu de soin dans nos cultures professionnelles ?

📚 Retrouvez plus de contenus comme celui-ci dans mon livre « Prenez soin de votre santé mentale au travail… et de celle des autres », paru chez Magnard Vuibert Delagrave et disponible ici : https://amzn.eu/d/7lc7QK8

Et chaque mois nos articles sur santedudirigeant.fr